10月24

10月23

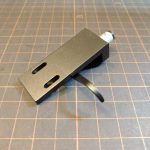

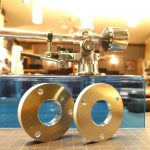

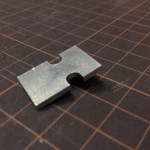

ミッチェルのWアーム用ベースをお客様の依頼で製作してみました。

こちらの写真はオルトフォン用に孔開けしたものです。一部を除き他のアームにも合わせて加工できる目処が立ちましたので、販売を開始します。

ミッチェル本体の左手側、独立モーターが収まっている枠に螺孔開け加工が必要になりますが、これでWアームに必要な基本部分は揃います。

搭載するアームや装着方法で事前の打ち合わせを慎重に行う必要がありますので、ご検討の際は一度連絡を下さいませ。

ミッチェルアームベース作製:28.000円~

期間二週間から一月

本体装着加工等は別途応談

ご連絡はこちらへ

でんき堂スクェア湘南

TEL:0466-20-5223

10月22

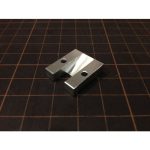

マイクロ H-202

アルミダイキャスト製

シェル本体表面にスジ状のアルミ特有の経年変化あり、使用には問題なし、端末接点部綺麗

手掛及びリード線は当時物が未使用状態で付属

2400円

http://www.a-sq.net/item/h202.html

10月21

※メーカーよりお取り寄せ後、当店にて組み上げ後発送させて頂きます。

MC★10W : 10.5g / LH2000 : 15.9g(取り付けネジ除く)

販売価格49,000円

10月21

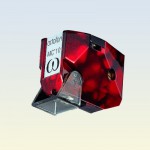

※メーカーよりお取り寄せ後、当店にて組み上げ後発送させて頂きます。

MC★20W : 10.5g / LH2000 : 15.9g(取り付けネジ除く)

販売価格66,000円

10月21

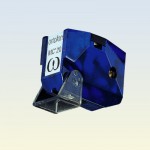

※メーカーよりお取り寄せ後、当店にて組み上げ後発送させて頂きます。

MC★30W : 10.5g / LH2000 : 15.9g(取り付けネジ除く)

販売価格81,300円

10月21

※メーカーよりお取り寄せ後、当店にて組み上げ後発送させて頂きます。

MC★30W : 10.5g / SH-4 : 9.3g(取り付けネジ除く)

販売価格79,900円

記事検索

店舗案内

TEL:0466-20-5223

FAX:0466-20-5277

月火木金 13時~21時

土日祝日 11時~19時

定休 水曜

月火木金 13時~21時

土日祝日 11時~19時

定休 水曜

アクセス

小田急江ノ島線/相鉄いずみ野線/横浜市営地下鉄ブルーラインにて「湘南台駅」で下車。【E出口】より徒歩1分。 ケーキ屋葦さんのあるビル地下1階。「処方せん」の看板矢印のところを入ってすぐの階段またはエレベーターで降りた所です。

©2012-2026 オーディオ専門店 でんき堂スクェア湘南 | Powered by WordPress with Easel | Subscribe: RSS | Back to Top ↑